——私は、愕然としました。

2018年末あたりのことです。

「精神的に食べられなくなってしまった子に対して、どう対応や支援をしていったらいいのか…。」

そのヒントを探るべく、省庁の手引き、論文、あるいは書籍など、さまざまな資料をインプットしました。

しかし、残念なことに、明確な支援の手順が載った、ガイドのようなものはありませんでした。

給食で嫌な体験をした時に…

たとえば、給食で嫌な体験をして、給食に参加することが難しくなってしまった。

給食だけではなく、園や学校にすら、行けなくなってしまった。

そうなってしまった時に、周りの大人はどうすればいいか分かりません。

そして、子ども自身も「学校には行かないと」という考えと、「でも、いけない」という身体の拒否反応で、バラバラになり、大変辛く、より状態が悪化することもあります。

●

こんにちは、山口健太です。

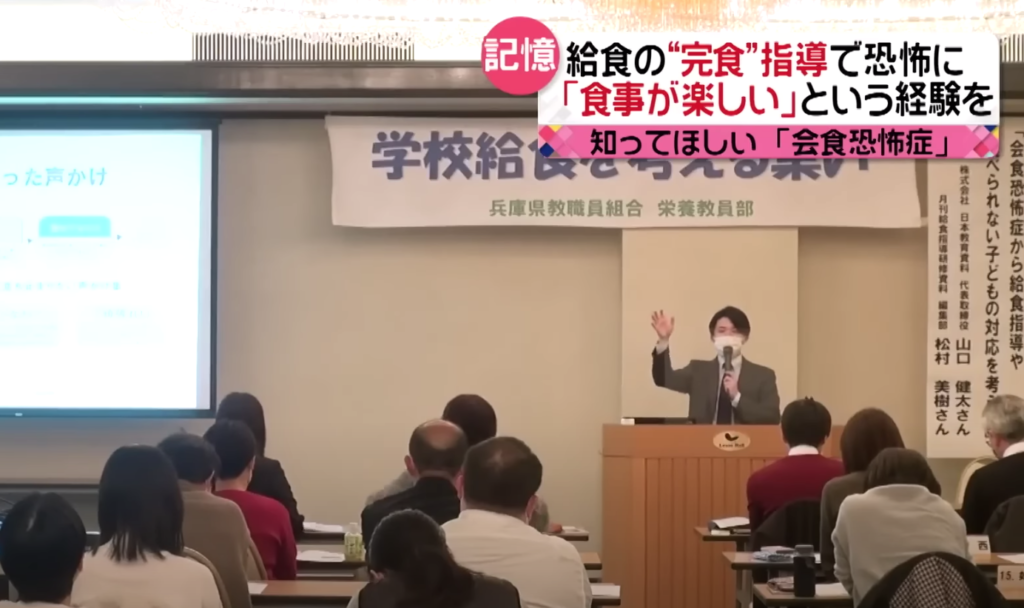

私は、自分の食べられない経験から、2016年末に食べられない当事者たちの支援をはじめることを決意し、そこから保護者や教育関係者への情報発信、カウンセリング、講演活動などをしてきました。

そんな中で、よく出会うのは、

「子どもの頃に食べることで嫌な体験があり、食べることが出来なくなってしまった」

という声です。

「もっと早く、出会いたかった…」

今でも鮮明に覚えているのは、50代女性の方が、当事者の会に参加してくれた時のこと。

その女性の方は、

「こういった会を開いてくれて、本当にありがとうございます。保育園の頃に給食で嫌な体験があり、それから人と食べることをさけてきました。自分が悩んでいたことを、誰かにこうやって話せたのは、今日がはじめてです。今日は飲み物だけでしたが、こうやって、誰かと飲んだり、食べたりするのは、40年ぶりくらいです。もっと、早く出会いたかったです…。」

私にそのように、伝えてくれました。

子どもの頃の食べることに対する、ネガティブな体験は、大人になってからでも、大きな影響が及びます。

……もしかしたら、少し不安にさせてしまったかもしれません。

ですが、それでも伝える必要があると思い、共有させていただきました。

子どもの頃の嫌な体験は、長く残る?

実際、2019年に行われた「会食恐怖症(人とご飯を食べることが出来ない社交不安症の症例)」に悩む方向けの調査では、

会食恐怖症の発症のきっかけに、

・「学校給食における完食指導が関わっている」と答えた割合は、50.3%。(323人/642人中)

・「親からの食の強要が関わっている」と答えた割合は、25.2%。(162人/642人中)

というように、子どもの頃の体験が大きく関わっていると回答している方が多いです。

しかし、食べられないことで嫌な体験が起きてしまった時に、周りの大人がすぐにケアができれば、全くもって未来が変わっていきます。

これは「友達が給食中に気持ち悪くなって吐いてしまった。その場面を見てから怖くなってしまった。」「これまでは元気に食べられていたのに、一度喉に詰まらせた経験をしてから食べることが怖くなった」などの、大人側では起きることを防げない場合でも同様です。

逆に、その時に適切なケアがないと恐怖体験が心の奥に残り、場合によっては、大人になってからもずっと悩み続けるなど、長期化してしまうのです。

理解があるだけでも、大きく変わります

そして、こういった食べることに関わる精神的な問題は、自然治癒率(治療を受けなくてもに完治する割合)が、とても低いのです。

うつ病の場合は、2年で約80%。

一方で、不安障害の場合は、10年以上経っても20%程度と言われています。

(食べることに関わる不安障害の症例→会食恐怖症、嘔吐恐怖症など)

その要因はいくつかあるのですが、私の考えでは、その1つに、周りの人に食べられないことを理解してもらえないということがあると思っています。

「気の持ちようでしょ」

「わがままで食べない」

「頑張ったら食べられる」

などと言われ、理解してもらえない。

そして、子どもは一人で塞ぎ込んでしまうという場合が、非常に多いのです。

●

一方で、これは私たち大人目線からすると、仕方がないことかもしれません。

なぜなら、どう支援をしていったら良いか分からないし、その道標を示すようなものも、世の中に見当たらないのですから…。

だから「頑張れ!」と励ますことで負担をかけてしまったり、逆に「あまり刺激してはいけない…」と思い、当たり障りのない対応に留まり、子どもとのやり取りが希薄になり、徐々に距離感が生まれてしまったり。

そして、子どもも「自分は周りの大人に迷惑をかけている…」と、さらに塞ぎ込んでしまい「助けて」とも言い出せなくなるという、悪循環が生まれてしまいます。

大人の対応で、変わる未来

でも、周りの大人に理解があって、そして適切な対応ができたらどうでしょうか?

間違いなく、変わります。

この講座をスタートさせることを宣言した2025年1月、5年前、相談に乗っていた保護者の方からこのようなメールが届きました。

周りの大人の理解が進み、そして適切な対応がすることで、大きく変わるのです。

しかし、まだその対応の方法は、広まっていません。

好き嫌いや偏食への対応・アプローチは少しずつ広まってきましたが、精神的に食べられない子に対して、どう対応していったら良いかは、これからもっと対応が広まっていくべき分野です。

●

だから私は、この問題を解決するためにも、未来にも残る支援ガイドを作ろうと思いました。

今回はそのプロジェクトの先駆けとして、体系的に解説をする、4ヶ月間+αの講座「食べられない子のメンタルケア講座」を立ち上げます。

そして、2025年上半期に開催した1期がとても大好評で、かつ「2期の募集はありますか?」という声も多くありましたので、今回2期を開講することにしました。

以下より、講座の内容をお伝えしていきます。

講座の内容

今回の講座は「食べられない子のメンタルケア講座・2期」

4ヶ月間+αのオンライン講座で、全国どこからでも参加でき、オンラインでコンテンツを配信するので、日時に縛られずに、好きなタイミングで学び、その日から日常に活かすことができます。

1ヶ月ごとにテーマを設定し、ほぼ毎週動画&テキスト講義を小分けにして配信しますが、具体的な内容は以下の通りです。

1章.精神的に食べられない子に起きていることを深く理解しよう(11月)

●講義内容

(1)プロローグ〜精神的に食べられない子とは〜

(2)精神的な理由からくる問題行動とその背景を理解しよう

(3)感情を受け止め、承認する重要性

(4)多面的な原因の把握と解決の方向性

精神的に食べられない子どもを深く理解することで、その子が抱える不安や苦しみの背景にある原因や要因に気づくことができます。

これにより、子どもの感情を否定せず、受け止め、承認する関わり方ができることに繋がり、楽しく食べられるようになるまでの土台が作られます。

原因や要因がわかり、解決の方向性が見えてくるので「どうしたらいいんだろう」という悩みが軽減し「よし、こうしていけばいいんだ」というような希望が湧いてきます。

2章.食べられない子への適切な対応・声かけ・関わり方(12月)

●講義内容

(1)大人自身の感情の問題を整理する

(2)関わり方を少しずつ変えていく(前半)

(3)関わり方を少しずつ変えていく(後半)

周りの大人は、子どもの不安や負の感情を否定するのではなく、それを承認し言語化することで安心感を育む役割があります。

子どもが困った時に「親に相談しよう」、「先生に相談しよう」と思える信頼関係を構築することが最も重要で、負の感情を否定せず、受け止める姿勢が大切です。

このパートでは、具体的なコミュニケーションの方法をお伝えするので、あなたが今日からできること、子どもの力になれることが増えて「自分には子どもを守る力がある」という、自信も回復していきます。

3章.食べることを楽しめるようになるための支援の手順とジャストチャレンジ(1月)

●講義内容

(1)環境の安全確保と主体的な目標

(2)不安のコントロールとジャストチャレンジ

(3)より専門的な治療法について

出来ないこと、苦手なことを挑戦するためには、一定の回復する期間が必要です。

一方で、その後、どのようなステップでチャレンジしていけばいいのか。その環境をどうやって作るためには周りの大人はどう動くといいのか。また、心の傷が深い場合、精神療法や、通院(投薬)などはそもそも必要なのかどうか、信頼できる医師はどのように見分けるのか。

網羅的にお伝えしていくことで、チャレンジまでのプランと支援の手順を、明確に思い浮かべられるようになることを目指します。

4章.事例検討、参加者さんからのQ&A(2月)

●講義内容

(1)支援の基本的なプロセスを確認する

(2)事例検討や参加者からのQ&Aの回答

(3)その他、補講

これまでの1~3章を学んできた上で、複数の事例を挙げてケーススタディをメインで行います。

これによって、実践的な支援のイメージがさらに、湧きやすくなります。

また、これまで届いた受講者の皆さんからの質問にも回答していき、より深く学べたり、かゆいところにも手が届くようになり、疑問や不安を解消していきます。

講座期間中、いつでもメール相談ができます

また、講座期間中はいつでも、講師の山口にメール相談をすることができます。

<メール相談のルール>

①講義の内容を踏まえた上で質問する形でお願いいたします。

②回答は2〜3日お待たせすることがありますので、緊急の内容の場合は予め余裕を持って送ってください。

これにより、疑問な点を疑問なままにすることなく、「今どう動いたらいいのか?」が鮮明にわかります。

より具体的な支援や問題の解決に結びつけやすくなり、大人も子どもも日々の心理状態を良好に過ごすことにつながります。

●

以上が全体的な講座の流れで、必要な要望に応じて、お伝えする内容を追加していきます。

そもそもの前提として、精神的な問題で食べられない子についての内容になります。

具体的には「食べることで嫌な体験をしたことで、給食に参加できなくなってしまった」→「再び、食べることを楽しめるようになる、給食にも参加できるようになるために周りの大人が必要なことを伝える」というイメージで、講義を行います。

乳幼児期、児童期、思春期以降などの年齢的な違いも考慮しながら、それぞれで、親、先生、支援者ができることについてお伝えしていきます。

参加費用

講座の参加費用についてです。

「食べられない子のメンタルケア講座」は、5万円(税込)で受講することができます。

お申し込み期限は10月20日(月)12時までです。

※基本的に銀行振込かクレジットカード支払いをお願いします。クレジットカード分割払い希望の方は個別で対応させていただきますので、お申し込み後の自動配信メールに従ってください。

●

たとえば、不安障害に対しては精神療法(認知行動療法など)で治療をする場合もありますが、子どもの場合は周りの大人が関わり方を変えることが大切で、それが一番の改善へのアプローチとなります。

むしろ、子どものことを理解しようとせず、治療者に任せてしまうケースは、信頼関係が失われることにもつながるので、身近な大人が対応を変えない限り、どれだけお金を払ったとしても、良くなっていきません。

だからまずは、この講座を受講することで、子どものことが理解できるようになり、適切な関わり方を習得。そして、あなたに子どもを守る力があることを実感し、自信を回復してもらい、結果的に大人も子どもも、イキイキとして過ごせるようになって欲しいと思っています。

お申し込みから受講まで

①こちらのお申し込みフォームから情報入力をお願いします。

②入力されたメールアドレスに自動返信メールが届きますので、内容に従い、受講費用をお支払いください。

③お支払い確認後できましたら「事前予習コンテンツ」(動画講義)のご案内と諸連絡をメールでさせていただきます。

④10月中旬ごろから順次、正式な受講登録のご案内をさせていただきます。

※万が一、10月30日までに受講登録の案内が届いていないという場合、メールでご連絡ください。

⑤受講登録をされたメールに、11月から開講のアナウンス、コンテンツの配信などが開始されます。

特典1.個別カウンセリング相談(先着2名)※受付終了

今回、お知らせの段階で、非常に多くの保護者からの切実な悩みが届きました。

「そこで少しでも、何かお力になれないか…」と考え、若干ではありますが、先着2名でお申し込みされた方に、個別カウンセリングを実施します。(オンラインでZoomにて実施。)

・所要時間の目安→「60分〜最長90分程度」必要になりますので、確保お願いします。

・お子さんの参加が必要かどうか→申し込みフォームの「相談概要」の情報を元に判断します。

・日程調整→申し込みフォームから情報入力いただいたメールアドレスに、こちらから折り返し連絡いたします。

・カウンセリングの基本予約可能時間帯→平日・土日共に午後〜23時までとなります。

・使用ツール→オンライン会議ツールZoomを使用します。(現在、使い方が分からない場合は、使い方についての案内があります)

もし、先着の2名に漏れてしまった場合で、それでも個別カウンセリングを受けたいという場合は、通常よりも少しお得な料金でのご案内をさせていただきます。(実際に受けるかどうかは、後で判断していただいて構いません。)

こちらの特典を希望の場合は、お申し込みフォームの先着申込特典を希望する「チェックボックス」に必ずチェックを入れてください。

※こちらは「現在、精神的に食べられない子のことで悩んでいる保護者の方限定」になります。あらかじめご了承ください。

特典2.メールでの早期個別相談(先着10名)※受付終了

また、先着10名のお申し込みの方には、メールでの早期個別相談を受け付けます。こちらは、保護者以外の方も対象になります。

事前の学習コンテンツをご覧になった上で、具体的な今の悩みごとを送っていただければ、一人一人に「今すべきこと」について回答させていただきます。(※人数が多い分、回答には数日を要することがあります。その点だけ、あらかじめご了承ください。)

こちらは本講義が開始される11月までのタイミングで、少しでも早く今抱えている不安を解消するのが目的です。

(10名に漏れてしまった場合でも、講座期間中に質問メールを送っていただければ回答します。)

特典1、特典2の対象になった方には、参加の確定後に別途でメールでご連絡を差し上げますので、必ずご確認くださいませ。

特典3.講義用のスライド資料データ(PDF200枚超え)プレゼント

今回の講座は、メインとして動画講義を配信しますが、その際に動画で使った講義用のスライド資料データ(PDF)も、プレゼントさせていただきます。

本講座の講義スライドは200枚以上あります。(あまりこういうことは自分で言わない方がいいかもしれませんが、「これだけでも参加費くらいの価値はあるのでは…」と、実は思っています。)

私もそうなのですが、手元で資料があった方が学習しやすい人も多いと思います。

印刷は各自にお願いしますが、蛍光ペンを引いたり、メモを書き込んだり、付箋をつけたりなど、ご自身の学習にお役立てください。

こちらはあくまで、ご自身の学習用としてお使いください、他者や外部への無断配布はNGです。

受講修了証を配布

また、講座の終了後に、受講修了証のデータを配布します。

(※こちらは別の講座のサンプルのもので、あくまでイメージです。)

受講修了証があることによって、あなたがこの分野について深く学習をした人だということが、証明されます。フリーランスの方などは、ご自身の経験の証明などにもお使いください。

それにより、信頼されたり、相談をされやすくなったり、あなたがより活躍、貢献できるようになります。

※証明書をもらうためには、受講レポートの提出が必要です。こちらは講座終了後にご案内させていただきます。

メンタルケア講座1期受講者の声

受講に興味をお持ちの方が参考になるように、以下に1期受講者の皆さんの講座の感想を掲載しました。

読んでいるだけでも、皆さんがしっかりと講座の内容を自分のものにしてくれたことがわかり、私も胸が熱くなります!

ぜひお読みください。

植木菜美子さん(保育士/子どもの偏食改善支援)

長年、保育現場や我が子の偏食・少食に悩み、苦しんできましたが、「きゅうけん」に出会ったことで、食べない子どもへの正しい支援のあり方を知ることができ、多くの子どもたちの偏食改善に取り組んでくることができました。現在も、子どもの偏食改善支援に携わっています。

今回の研修に参加して、改めて「大人の心の土台」や「子どもとのかかわり方」が、子どもが“食べない(食べられない)”背景にいかに深く関わっているのかを実感しました。動画は10回以上見返しましたが、そのたびに新たな気づきがあり、非常に奥深い内容だと感じています。

このメソッドは、「食べられない」という悩みだけでなく、不登校や反抗といった、人生の中で深刻になりがちな課題の予防・改善にもつながるものであり、保護者の抱える悩みをより広い視点で支援できる学びができたことが、とてもよかったです。

保育士として関わってきた子どもたちの偏食が、実際に改善していったのを見て、「やはり調理の工夫だけではない」と強く確信できました。

親子の信頼関係を築くうえでも、この内容はすべての大人に知っておいてほしいと心から思います。

このメソッドを、より多くの方に届けていきたいです。4ヶ月間、本当にありがとうございました。

中井将太さん(保育士)

不安という感情の受け入れ方が勉強になりました。現在、保育業界だけでなく子育て全般にポジティブな言葉や気持ちの変換が蔓延している中で、僕自身は違和感を感じていました。それを言語化してくださっていたので、とても心に残りました。食事以外でも本当に大切な考え方だと思いました。

また、問題解決の仕方については、過去の問題ではなく今の問題に目を向けることの重要性もわかり、今後の支援に活かすことができると思います。

不安と向き合い、それが出せる場所、人でありたいと強く思いました。今後は、今回学んだことをベースに様々な方への支援を展開していけたらと思っています。これをベースに離乳食や家での食事の講座、保育士さん向け給食の関わりの講座なども考えていけたらと思っています。

尾﨑芳さん(保育士/子どもの偏食改善支援)

保育園での保護者さんや先生向けへの発信はもちろん、現在園や学校の不登校で悩んでいる親子を支援するコミュニティにも参加しているので小中学生で食のお悩みを抱えている親子向けに伝えたい内容ばかりでした。

特に不登校の子には学校に行けないからダメではなく、不登校という選択をしたことで『自分の心を守る為の回避行動ができている』というできている事に目を向ける視点を伝える事で本人や親御さんも『とても勇気をもらえた』と喜んでいました。不安を抱えても大丈夫!と思える心を多くの子ども達が持てるようにこれからも伝え続けていきたいと思います♪

井川博美さん(保護者・保育教諭)

・自分の子どもが、会食恐怖症になってしまった事で、不安について知りたい。

・自分の仕事の中で、知らない事で子どもたちを苦しめているかもしれないと思い、勉強のため。

講座を受けることができて本当にありがたかったです。会食恐怖症ということばを7年程前にテレビで知った時に、息子とずっと苦しんでいたことが、「これだ」と知って、そこから自分の身体のせいではなかったことが分かり、計り知れない不安が、抱えられるかもしれない不安に変わったことでした。会食恐怖症のせいで諦めた夢もありますが、別の人生に希望を持って歩んでいる息子を見て、もっと早く、知識として学び知りたかった、今後の仕事にも活かしたいと思い、講座を受けました。

今回の講義で印象に残ったのは、「一貫した対応を続けること」でした。これが1番難しいと感じます。大人の数だけ、ちょっとした見解や考えの違いが出てしまうことがあります。そんな小さな違いが、不安になってしまう、大人の顔色を伺う、自分を出せなくなると聞き、自分の行動の曖昧さやその時の気持ちによるこのくらいなら、の適当さが子どもたちにどれだけ不安を与えていたのかと反省しかありません。何も知らずにこの仕事に就いてしまった事を後悔するよりもこうして教えて下さる方がいる事に感謝して、これからもたくさん勉強したいと思います。子どもたちと一緒により良い行動を探しながら、ゆったりとした気持ちで向き合っていこうと思います。

NYさん・東京都(保護者として参加)

講座の内容と全て反してた行動をしてた事がわかりました。娘も本当に辛かったことをやっとここで2年半経ちましたが理解することが出来ました。特に印象か残ってるのは自分の子供を嫌いになってもいいよと。その気持ちをしっかり受け止めてあげる事です。救われました。私は(かつて)自分の子供さえ受け止められなくなった駄目な親。だからこんな事が起きてるのだと。嘆いてました。生きてるのも辛くなりました。この言葉を聞いて楽になったと同時に娘の事が更に愛おしくなりました。今では現実と向き合いながら楽しくチャレンジしたいと思ってます。

まだまだ日本では講義の内容をなかなかく認知されてない状況です。先生方と親たちも。娘と同じ思いをしてる子どもたちを増やしたくありません。だからこそこちらで学んだ知識、経験を声に出して伝えたいと思います。

本当に山口さんに出会えた事に感謝します。そしてこのような講座を開いて頂きありがとうございました。

HTさん・東京都(保護者)

講座を受ける前の息子は、給食を食べずに早退する、自宅で昼ごはんを食べてまた学校へ行くというスタイルでした。どのような形・サポートが子供にとって安心できるのか。子供にとってのちょうどよいチャレンジは何か。不安があっても大丈夫。私と息子の場合はどうだろうかと考える機会を持てましたし、講座を学んでる間に、給食にチャレンジすることができました。

講座が終わる頃には、お弁当と給食を選択しながら学校に通うまでになりました。成長をした息子を見られ、改めてこの講座を受けて良かったと実感しています。ありがとうございました。

SSさん・埼玉県(管理栄養士)

なんとなくわかっていたこともありましたが、今回の講座で具体的に言語化されていたので、より理解度が高まりました。

今後も何度も繰り返し聞きたいと思います。

・印象に残っていること

「理解してくれる人がいることが何よりも安心である」の言葉に胸が熱くなりました。私自身、高校生の時に、過敏性腸症候群が原因で、高校3年間保健室登校をしていました。お腹が痛くなる恐怖で、お昼はパン1つしか食べれない。親にも誰にも本当の気持ちを伝えることができず、薬を飲まないと安心できない辛い日々でした。「気持ちのもちよう」、私も何回も言われたなーとだから誰かに言っても無理なんだ!と思っていました。

だから自分のように食で苦しむ人を助けたいと管理栄養士になりました。

過去の自分とも向き合えた講座でした。

・今後生かしたいこと

園児への対応、保育士へのアドバイス、インスタを通じて発信、娘への対応

食だけではなく、子どもとの関わりにおいても大事なことばかりなので、何度も見返したいです。

匿名・千葉県(保護者)

・「問題行動🟰今の環境を生き延びるための安全確保行動」

・「ネガティブ感情の処理ができるとチャレンジできる。処理できないと不安を感じること自体を避ける」

・「不安があっても良い。不安はダメなことでない。大人が不安に対しての姿を見せる。」

・「トラウマ化を防ぐ方法🟰受け入れる。共感。承認。すぐに対応。助言をしない。」

・「問題を言語化することが大切。感情の表出➕助けてと言えるようになる支援」

・「自己否定ばかりでは問題解決にならない。今からどうするか、未来の目的に焦点を当てる」

・「ジャストチャレンジ。こどもが望む目標に向かう。不安を数値化する。」

息子は完全に復活とは言えないものの、確実に良くなっています。親の目線で見る限り少しずつの改善と感じますが、本人は困っている様子もなく、元気に日々を過ごしています。息子の活動を見ながら、不安を抱えていたのは私自身であり、息子自身はしっかりと生きる力を持っていることを再確認できました。

食事は生きていく上で無視できないもので、毎日3回訪れます。この時間が苦痛にならないようにと願っています。食事に対して困難を抱えた人に寄り添い、学んだことを活かし、「この人なら頼れる」「この人なら理解してくれる」と感じてもらえる存在でありたいと思っています。ほんの少しでも、食事が嫌な時間でなくなるような支えになれればと思います。

今回の研修の内容は、食事面だけに留まらず、子育てや自分自身の生き方においても活用できるものです。自分自身を大切にしつつ、この思いを広く届けていきたいと思っています。

匿名・大分県(保育教諭)

食べられないものを強要したくなかった。

現在のクラスに給食に苦手意識が強い子が1名いて、勉強しては実践勉強しては実践という形で講座を利用でき、私自身の考え方や子どもへの向き合い方声のかけ方を考えるいい機会となりました。

私自身が幼少期、園給食、学校給食に苦手意識が強く今でも集団の食事には不安があります。なので、今後も私のような子どもが生まれないように、園の中で食べられない子の一番の理解者であり、その方法じゃこどものためにならないんだ‼︎と言える教育者になりたいと思います。

講座をひらいていただきありがとうございました!

今後も引き続き情報をたくさん発信していただけたら嬉しいです。

匿名・静岡県(保護者)

『不安を抱える力』『自分の心が安定していること』自分に足りないものだと気付くことができました。

息子が『給食が怖い』と言い出したのは、担任の先生のせいだと思う自分がいましたが、思い返せば、幼い頃からの自分の対応や声掛けが、息子を少しずつ追い込んでいったのかもしれないと気付くことができました。

それを後悔しても仕方がないということも今回学ぶことができたので、自分を必要以上に責めることなく、本当に救われました。

最近は、息子が、『これがすごく嫌だった!』『テスト不安だ〜』と、声に出してくれます。アドバイスしたくなるのをグッと我慢しています(笑)

『家族で食べるのは平気なんだけど、給食とか、サッカーの仲間と食べるのは、緊張しちゃうんだよね』と、時々ポツリポツリと話してくれるのも、今までにはなかったことだなと感じています。

私は『いつも笑顔でいなさい』と、自分の親から言われて育ちました。それが、自分も、不安とか苦しいことを閉じ込めて生きてきたのかもしれないな…と、今までの自分を、解き放つきっかけにもなりました。先生の講義に出会えて、肩の力を抜くことができて、生きるのが楽になった気がします。

栄養教諭という職業柄、この経験と知識を糧に、今後出会うかもしれない、同じような状況の方に手を差し伸べられるよう、学んでいきます。

講師紹介

山口健太『きゅうけん|月刊給食指導研修資料』編集長。「人前で食事ができない」という社会不安症・会食恐怖症に悩み、薬を使わず自力で克服した経験を持つ。自身の経験をベースに、会食恐怖症の当事者支援活動を始める。その中で、小食・偏食などの食べない子への理解や適切な対応が広まっていないことを痛感し、改善法を学ぶ。偏食改善のための知識をSNSなどで発信したところ、反響が大きく、相談が殺到。いかに多くの親子が悩んでいるか痛感し、家庭における偏食改善のための講座を開催。講座の内容が「とにかくわかりやすい」と話題になり、次第に、保育・学校関係者の食育研修会講師として全国から依頼が届くようになる。これまでのべ1000人以上の相談に乗り、偏食改善に導いてきた。著書に『食べない子が変わる魔法の言葉』(辰巳出版)、『会食恐怖症を卒業するために私たちがやってきたこと』(内外出版社)などがある。

参加条件を、必ずご確認ください

今回、お申し込み前に、以下についてを必ずご確認ください。

講座の内容を見てもらえれば分かるとおり、今回は「子どもの好き嫌い、偏食への対応について」をメインでお伝えするものではありません。

「そのようなことをメインで学びたい!」という方は、今回の受講はご遠慮いただけますと幸いです。

なぜかというと「今回の講座を受講した人の中に、偏食対応についてを学びたい人がいる」という場合。私としても「お金を払って参加してくれているから、しっかりと価値を提供したい」と考えてしまいます。

そうすると、講座でお伝えしてしまう内容がブレてしまう可能性があります。ですから、今回は受講をご遠慮いただけますと、幸いです。

(好き嫌いや偏食の対応についてなどは、今後、別の機会を用意したいと考えています。)

●

もちろん、

・「偏食があったことがきっかけで、食べられないことを叱責されて、精神的に食べられなくなってしまった」

・「口腔問題の問題で、喉に詰まらせたことがきっかけとなり、トラウマになった」

という場合はありますし、そういった問題に関しては、今回扱う内容になりますので、ご安心ください。

講座概要

以上が、講座の内容ついてです。

最後に講座の内容を以下にまとめます。

「食べられない子のメンタルケア講座〜2期〜」

【内容】

事前学習コンテンツ動画講義(入金確認後すぐに配信)

1章:精神的に食べられない子に起きていることを深く理解しよう(11月)

2章:食べられない子への適切な対応・声かけ・関わり方(12月)

3章:食べることを楽しめるようになるための支援の手順とジャストチャレンジ(1月)

4章:事例検討、参加者さんからのQ&A(2月)

その他:受講期間中、講義の内容を踏まえた上でのメール相談が可能です

【形式】

オンラインで動画講義+テキスト配信→どこからでも、好きなタイミングで学び、活かすことができます。

配信方法→受講登録をしたメールに配信。

【受講費用とお申し込み期限】

50,000円(税込)

お申し込み期限は10月20日(月)12時まで

【特典】

・特典1.個別カウンセリング相談(先着2名)※受付終了

・特典2.メールでの早期個別相談(先着10名)※受付終了

・特典3.スライド資料データ200枚以上をプレゼント(全員)

・その他→受講後に修了書データを配布(全員)

お申し込みから受講まで

①こちらのお申し込みフォームから情報入力をお願いします。

②入力されたメールアドレスに自動返信メールが届きますので、内容に従い、受講費用をお支払いください。

③お支払い確認後できましたら「事前予習コンテンツ」(動画講義)のご案内と諸連絡をメールでさせていただきます。

④10月中旬ごろから順次、正式な受講登録のご案内をさせていただきます。

※万が一、10月30日までに受講登録の案内が届いていないという場合、メールでご連絡ください。

⑤受講登録をされたメールに、11月から開講のアナウンス、コンテンツの配信などが開始されます。

追伸

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

最近、いろいろな講座の案内を見ても、あまりこういった縦長の文章は少なくなってきています。

だけど、しっかりと価値を伝えるためには、このようなページは必要だと考え、興味のある方に、読んでいただきました。

●

その上で伝えたいことがあります。

子どもが食べることで嫌な体験をした時に、必要なのは「周りの大人からのいち早いケア」です。

文中にも書きましたが、それがないと、問題が深刻化、長期化していきます。

でも、どうケアしたら良いか。その方法については、まだ広まっていません。

結果的に、間違った関わり方をしてしまったり、前に踏み出すチャンスを逃してしまったりなどで、さらに問題が増幅していくのです。

私はさまざまな局面で起きているこの悪循環を、どうにか断ち切りたいと思っています。

なぜなら、知るだけで変わる未来があるからです。

形としては「講座」ですが、私の位置付けとしては日本の食育の未来を変える「プロジェクト」の1つです。

ですからぜひ、必要だと思われた方は、ご参加ください。

一緒に、食育や子どもたちの未来を変えていきましょう。

それでは、続きは講座でお待ちしております。